Premessa

La RIES ha intrapreso un percorso proponendo al più ampio movimento delle economie alternative e trasformative un dibattito aperto che porti a rivedere e aggiornare i principi e valori che sono la spina dorsale da oltre vent’anni a questa parte delle pratiche, imprese, circuiti e reti che fanno riferimento all’economia solidale nelle sue varie forme. Sarà l’occasione per suscitare la partecipazione e il dibattito tra le varie realtà, sistematizzare i vari documenti storici e attualizzare e rinnovare la Carta dell’Economia Solidale secondo il contesto odierno, accogliendo le nuove sfide con una visione condivisa. Lo scopo è anche quello di interrogarsi e riflettere sul modo in cui ogni realtà interpreta e traduce in pratica i valori e i principi dell’economia solidale, come li condivide, promuove e rende visibile la trasformazione e l’utilità sociale che ne derivano. Per questo si propone ad ogni soggetto – singolo, collettivo e di rete – che partecipi al percorso, di mettersi in gioco portando la propria esperienza e di farsi promotore a sua volta del percorso, coinvolgendo le organizzazioni sue alleate.

Proponiamo che a guidarci in questo cammino siano alcune “domande generative” attraverso le quali suscitare il dibattito all’interno delle nostre reti e confrontarci con le realtà che incontreremo. Questo documento – scritto in preparazione al convegno della Decrescita Venezia 2022 – è un contributo per alimentare il percorso che abbiamo avviato.

Una visione condivisa

Il concetto di trasformazione indica il radicamento nella realtà sociale attuale e nel contempo l’impegno a far valere criteri davvero alternativi che vanno portati avanti con paziente gradualità e con attenzione alla loro efficacia nel dare risposte alle sfide del nostro tempo e ai bisogni umani.

Quando parliamo di trasformazione facciamo riferimento ad un paradigma che promuove il mutamento di forma dell’economia, ossia del suo principio fondante, della sua logica di fondo e della sua idea riassuntiva: un cambiamento eco-sistemico.

Costruire una nuova narrazione del concetto di economia, riportandolo a una dimensione primaria, quella della soddisfazione delle necessità essenziali per l’uomo e per una comunità dove dignità umana, sostenibilità, rispetto dell’ambiente e trasparenza delle azioni sono i valori che ispirano l’agire economico sistemico. Questa metamorfosi dell’agire economico è intimamente legata al nostro essere sociale, se non ci riappropriamo di questa dimensione, non saremo in grado di dare risposte alle domande di equità e giustizia sociale e ambientale che stanno diventano ogni giorno più urgenti ed essenziali a livello globale.

Per questo pensiamo che sia necessario condividere alcuni valori che devono orientare questa trasformazione.

Pensiamo ad un’economia liberatrice ossia capace di assicurare una giustizia sociale ed ambientale per tutti e tutte più promuovono le libertà di tutti nella condivisione equa dei flussi materiali ed immateriali (conoscenza) per la realizzazione del bemviver di tutti e di ciascuno.

Un’economia che mette al centro il concetto di cura di sé, delle altre persone i, della comunità dell’ambiente in cui viviamo, del vivente, della casa comune e delle generazioni che verranno. Occorre un radicale cambio di prospettiva: la reciprocità e la dipendenza consapevole con quello che ci circonda sono l’antidoto più sovversivo all’individualismo che predomina il sistema economico attuale, mettendo in crisi la convivenza umana e la nostra esistenza sulla terra.1

Deve essere un’economia nonviolenta perché mette in discussione e sfida le logiche del potere, le sue forme di gestione e di accumulazione all’interno dei processi economici e sociali, per questo cerca modalità di produzione, di distribuzione e di consumo capaci di assicurare una redistribuzione e gestione del potere attraverso la partecipazione reale, l’inclusione e la condivisione nelle scelte delle persone e delle comunità.2

Per questo è fondamentale abbandonare il concetto di competizione e ricostruire l’agire economico attraverso il valore della cooperazione e del mutualismo capaci di assicurare una vita degna per tutti e tutte.

Un’economia equa e solidale significa che deve essere orientata al bene comune e alla costruzione di una giustizia redistributiva che si attua con soluzioni condivise all’interno di una comunità.

Pensiamo ad un’economia ecologia integrale capace di assicurare un equilibrio nella vita della natura e della società senza compromettere né l’una né l’altra, ma anche nel senso attivo per cui essa sostiene materialmente la vita delle persone e dei popoli è un’economia che abbandona la mitologia della crescita, nonché la coazione all’accumulazione e al consumo, scegliendo invece la saggezza dell’armonia, della risposta ai bisogni, della salvaguardia degli equilibri vitali.

Il sistema economico attuale è tutt’ora basato su una piramide patriarcale, sia in termini di organizzazione gerarchica e concentrazione del potere e delle risorse, sia in termini del tempo di vita e del lavoro, sia per le diverse forme di discriminazione che lo attraversano. Per questo va ripensato l’intero sistema economico in chiave anti-patriarcale, attraverso un’attenzione alle dimensioni di genere delle dinamiche economiche.

Occorre mettere al centro il concetto di “riproduzione della vita”, opponendosi fermamente alla mercificazione e mercantilizzare di tutti quei processi che implicano la soddisfazione dei bisogni umani. Ciò significa ripensare l’agire economico dal punto di vista della cura e introdurre cambiamenti che, anche con una prospettiva di genere, correggano le disuguaglianze del sistema in cui viviamo, dalle istituzioni pubbliche alla sfera privata, comprese le organizzazioni e le imprese dell’economia sociale e solidale.

Nessuna proposta alternativa può essere costruita senza trasformare i rapporti di potere e di disuguaglianza tra donne e uomini e perché il modo migliore per rompere con la logica capitalista è recuperare l’importanza dei corpi, degli affetti e della cura.

Trasformare il sistema o trasformazione sistemica?

La costruzione di un modello economico alternativo – da più parti invocato – implica la fuoriuscita progressiva dal modello capitalistico esistente e la creazione di nuovi flussi economici innanzitutto sperimentando nuove relazioni di comunità sui territori. Da ormai oltre vent’anni, infatti, numerose realtà hanno dato vita nei territori ad una straordinaria pluralità di esperienze e pratiche alternative di “fare società” articolandole ogni giorno nelle attività che abbiamo definito “economie trasformative”.3

Sono esperienze che puntano ad una trasformazione radicale dell’economia, promuovono nuovi modelli socioeconomici a cui tendere, come quello dell’economia della cura, dell’economia dei beni comuni, dell’economia solidale, dell’economia generativa e trasformativa… tutte si fondate sul concetto dell’ecologia integrale. Un modello che non sia da misurare in termini di PIL ma che utilizzi indicatori di “ben-essere” legati alla qualità della vita delle persone e alla salute del pianeta.

Queste attività economiche offrono la possibilità di vivere la comunità, e il territorio su cui essa insiste, non come un limite da superare o difendere, entro i quali definirsi e rinchiudersi, ma come patto di cura del proprio spazio in solidarietà e contatto consapevole con la comunità umana e l’ambiente tutto: è la cifra più profonda del cambiamento individuato come necessario. Esse permettono concretamente di rispondere alle molteplici crisi che stanno attraversando le nostre comunità e che stanno mettendo a rischio la sopravvivenza del genere umano all’inquinamento e ai cambiamenti climatici, affrontando i limiti del pianeta non come minaccia al nostro stile di non-vita attuale, ma come indicazioni programmatiche per una convivenza paritaria e pacifica tra viventi nel benessere condiviso, in equilibrio con l’ecosistema che abitiamo.

In questa chiave è possibile riconoscere e attribuire il giusto valore a tutte quelle pratiche che, in settori specifici, con modalità diverse, ma con orizzonti d’attesa convergenti, stanno organizzando economie generative, ad alta intensità relazionale ma a basso tasso estrattivo e speculativo, che non orientano le proprie attività alla crescita algebrica e alla finanziarizzazione dell’economia.4

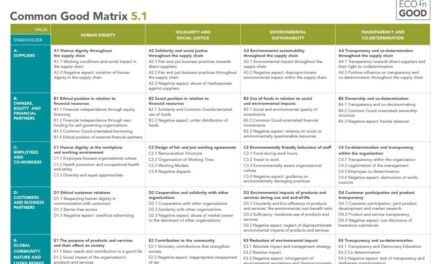

Pensiamo alle economie sociali e solidali, le reti sulla sovranità alimentare e l’agrogeologia, le forme di economie partecipative e collaborative, le diverse realtà che fanno riferimento ai commons, le economie comunitarie e quelle femministe, i movimenti attenti alla prospettiva di genere e quello cooperativo, il commercio equo e le esperienze di mutualismo sociale, la finanza etica, l’imprenditorialità sociale di economia circolare, le imprese del bene comune, tutte anche se in diverso modo hanno alla base il paradigma del limite ecologico delle risorse fisiche e della sobrietà negli stili di vita — fattori chiave della Decrescita.5

Ci pare evidente che trasformazioni di questa portata richiedono una ristrutturazione complessiva del sistema economico-produttivo, improntato a una maggiore sobrietà e al riequilibrio – che può essere anche una rinuncia – delle posizioni privilegiate acquisite e dei consumi superflui, a favore di un interesse collettivo riconosciuto, e non una semplice – per quanto giusta – migliore distribuzione delle risorse e dei diritti. Alcune di queste pratiche propongono nuove forme di mutualità puntando alla creazione di distretti, reti, comunità, proprio a partire dalla ri-localizzazione dei cicli economici e dunque allo spostamento dei flussi dal mercato capitalistico alla nuova economia. Questo approccio offre una prospettiva di uscita dall’eterno conflitto fra giustizia ambientale e giustizia sociale, tra “l’urlo della terra e l’urlo dei popoli”, un conflitto che non può essere ricomposto all’interno del quadro del capitalismo industriale globale.6

Per queste ragioni riteniamo importante promuovere il massimo della sussidiarietà intesa come patto di co-responsabilità con il territorio, che prevede il trasferimento dell’autorità e delle competenze, per quanto possibile, alla scala dei territori e delle comunità locali, prevedendo un impegno di partecipazione reale delle persone e delle comunità le uniche che possono prendersi veramente cura dei patrimoni, dei beni comuni e della sostenibilità sociale ed ecologica e innescare il processo trasformativo.

Inoltre, è sempre più necessario e urgente promuovere e realizzare misure in grado di rendere la nostra società, il nostro sistema sanitario, il nostro sistema scolastico e formativo e la nostra economia ben più resilienti alle pandemie e all’attuale, imminente, crisi climatica. Al contempo, è necessario guardare ad un modello “altro”, ispirato a principi e obiettivi diversi rispetto a quelli della crescita illimitata e socialmente insostenibile, attento ai bisogni reali delle persone, inclusivo e basato sulla valorizzazione di tutti i potenziali.

Elementi di strategia per un’economia della cura e della decrescita

L’orizzonte decrescente disegnato dalle pratiche di economia trasformativa ruota su alcuni obiettivi su cui costruire questo processo di trasformazione. Per questo occorre realizzare un ambizioso progetto di trasformazione dell’economia, verso un modello decarbonizzato, circolare e solidale in grado di promuovere e sostenere attività produttive, infrastrutture e sistemi e modalità di trasporto di persone e beni, che siano ecocompatibili e rispettosi delle vocazioni e dei bisogni delle comunità locali.

A fronte di un sistema economico che strutturalmente produce disuguaglianze e conflitti e che ha fatto della massimizzazione del profitto di pochi il proprio fine, vogliamo rimettere al centro di un’economia nuova – perché trasformata – la cura delle persone e del pianeta. Partire dai luoghi della vita e del lavoro, dai legami di prossimità e dai bisogni di beni materiali e immateriali che tengano conto del bene comune e non degli interessi di pochi e di una cultura fondata sull’io: questo non significa guardare al passato o seguire la logica del “piccolo è bello” ma ricostruire dalle radici un nuovo paradigma sul quale fondare culture, società, economie di pace.

Ecco alcuni ambiti strategici in cui praticare da subito il cambiamento con un confronto mirato a verificare la possibilità di costruire percorsi di convergenza sui territori:

CIBO: crediamo fondamentale restituire un ruolo centrale al settore agricolo e alla filiera alimentare, che dovranno essere sempre più orientati a processi produttivi agroecologici, a sistemi distributivi sostenibili e a un’idea di cibo sano e di qualità come diritto per tutti. Occorre dunque valorizzare i sistemi di relazione, distribuzione e approvvigionamento di cibo legati ai territori e basati su filiere sostenibili solidali, etiche e rigenerative, che tengano conto non solo dei prodotti e dei sistemi distributivi, ma anche di come la filiera alimentare si impegni per tutelare le condizioni di lavoro, l’equità delle relazioni commerciali, la sostenibilità ambientale e la condivisione delle decisioni in tutta la filiera. Per questo proponiamo di promuovere nei territori forme partecipative di politiche locali del cibo e di sovranità alimentare.

ENERGIA E RISORSE: valorizzare il ri-ciclo degli scarti e dei rifiuti, l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili di energia non impattanti sull’ambiente. L’ennesima crisi energetica che stiamo attraversando segnala la necessità di fare un salto di qualità dei movimenti e delle reti di economia solidale sul tema delle questioni energetiche. Occorre praticare soluzioni immediate e concrete, per questo crediamo che le comunità energetiche solidali possano essere una grande occasione per trasformare il modello energetico favorendo la microgenerazione diffusa e il controllo sociale delle fonti energetiche da parte della comunità, oltre a ripensare nuove modalità di consumo energetico e di mobilità sostenibile e condivisa

CIRCUITI E MERCATI SOLIDALI: occorre ridare centralità al valore d’uso rispetto al valore di scambio proposto dalle logiche di mercato in tutta la catena di valore (produzione, distribuzione, uso e recupero/riutilizzo delle risorse). A partire da questa impostazione, bisogna promuovere la rilocalizzazione delle filiere produttive e distributive – con relazioni dirette e con una nuova pianificazione delle produzioni e servizi locali, riconvertendo il sistema produttivo, promuovendo

inoltre lo sviluppo imprese di comunità ai sistemi di garanzia partecipata, dai bilanci del bene comune e d’utilità sociale, dalle piattaforme cooperative e decentrate alle forme di piccola distribuzione organizzata.

Le politiche commerciali europee e internazionali devono essere condizionate al rispetto dei bisogni dei territori, dei diritti umani, dell’ambiente e delle priorità che le comunità condividono, senza possibilità di prevaricare regole e spazi politici in nome della competizione internazionale e rafforzando tutte le forme di commercio equo.

TERRITORIO E COMUNITA’: rafforzare, in termini virtuosi, il rapporto vitale tra campagna e città, attraverso l’attivazione di un programma di rigenerazione territoriale in chiave sociale e ecologica, che riconosca il valore dei servizi agroecosistemici e difenda il bene comune “terra” da interessi speculativi e da insostenibili strategie di espansione urbana e costruzione di nuove infrastrutture e grandi opere inutili, per evitare il consumo non giustificato di suolo. Sperimentare ala formazione di cooperative di comunità come strumento per la gestione dei beni comuni a livello locale, proponendo modelli di sviluppo integrale soprattutto nei territori più fragili e marginali dalle periferie urbane alle aree interne, rurali e montane.

ll ruolo delle imprese, in questa trasformazione è vitale. Parliamo, però, di imprese capaci – anche loro – di trasformarsi e diventare a loro volta trasformative: da pedine di un’economia globalizzata e finanziarizzata a cellule capaci di rispondere ai bisogni dei luoghi in cui sono e delle persone che li vivono; da luoghi dove la precarietà e l’insicurezza di chi vi lavora lasci il posto ad un’innovazione che non sia solo tecnologica ma anche e prima di tutto sociale; da macchine di riproduzione e accumulazione di capitale a co-agenti di sviluppo di comunità.

FINANZA: La finanziarizzazione dell’economia e la mercificazione della moneta hanno favorito l’economia globale danneggiando i tessuti economici di prossimità Occorre promuovere strumenti e percorsi di finanza etica e mutualistica e monete alternative complementari sui nostri territori a sostegno delle reti e delle comunità trasformative. In questo senso occorre continuamente interrogarsi sull’utilizzo etico del denaro e del risparmio, che anch’esso deve essere finalizzato ad essere mezzo e non fine dell’attività economica: essere mezzo per proporre, in maniera innovativa, la partecipazione della comunità alla proprietà e non per ultimo essere impiegato in modo responsabile dal punto di vista della sostenibilità ambientale (investimenti in macchine, impianti che siano rispettosi dell’ambiente).

Le forme di raccolta fondi diffuse (crowdfunding), di credito in forma cooperativa e mutualistica, di fondi di garanzia comunitari e pubblici, di finanza distribuita e decentrata (anche su piattaforme online aperte e libere) sono gli strumenti e le modalità da sviluppare e sperimentare sempre di più, per rendere più autonomi e sostenibili i circuiti di scambio locali e non solo.

POLITICA E ISTITUZIONI: ripensare il rapporto con la politica locale significa ridisegnare spazi di governance e modelli di partecipazione diffusa, attraverso cui mettere in moto meccanismi virtuosi coinvolgimento e collaborazione in tutti i settori dell’economia e della cura a livello locale. Il coinvolgimento delle istituzioni locali assume una valenza strategica per implementare politiche pubbliche trasformative che possano incidere maggiormente e più diffusamente nella costruzione cambiamenti del modello economico territoriale.

EDUCAZIONE E CULTURA: promuovere nella popolazione comportamenti virtuosi non più centrati

su un consumismo insostenibile, ma coerenti con le prospettive e le proposte sin qui delineate. Lavorare per rafforzare le esperienze di educazione diffusa e di scuole aperte e partecipate deve essere parte di una strategia comune con il mondo dell’educazione partendo proprio da ciò che tutti accomuna: la scuola. La scuola come “luogo educativo continuo e permanente” aperto all’intero territorio che diventa comunità educante, trasformando il concetto di educazione formale, non formale e informale aiutano i ragazzi e le ragazze ad acquisire competenze per affrontare un mondo

in continuo cambiamento, entrando in contatto con il territorio che diventa parte di questa azione 131

educante. Il modello di azione delle Scuole Aperte Partecipate, come pratica efficace e sostenibile per prevenire e contrastare la povertà educativa minorile, spezzare l’isolamento delle famiglie, promuovere inclusione e coesione sociale, generare fiducia e sicurezza.

La messa a punto di un progetto economico e sociale trasformativo richiede ancora un lavoro di riflessione e confronto sui diversi modelli teorici che attualmente sono presenti tra le economie trasformative e sui possibili scenari di futuro. A questo proposito, riteniamo necessario promuovere un confronto stabile e favorire l’emergere di proposte formative convergenti tra le tante esperienze esistenti (come la Scuola di Attivismo Politico, Università di Attac, Scuola della decrescita, Scuola di Economia Trasformativa, Conferenza annuale dei territorialisti/e, Università della Terra, Climate camp, EBC Tour, ecc).

Come facilitare la creazione di Comunità solidali

Tutte queste proposte non devono essere concepite in maniera separata, ma devono essere parte di una sola visione che consideri nuove forme di ecosistema territoriale. Si tratta, quindi, di sostenere esperienze e progettualità, che abbiano come obiettivo la creazione di laboratori territoriali anti- crisi permanenti, delle vere e proprie agenzie di promozione socio-economica trasformativa su scala locale, capaci di mettere in rete e creare sinergie tra le realtà e le esperienze che basano la loro attività sull’utilità sociale e si impegnano nella costruzione di una società a tutela dei beni comuni, una società equa, partecipata e sostenibile. Questa sarebbe la funzione che pensiamo si possa svolgere all’interno dei poli civici di sviluppo integrale.

Luoghi dove si possa sperimentare e praticare un’economia locale, che sappia creare ricchezza sociale e ben vivere sociale per i territori e per le comunità che li abitano. Un’economia da far crescere in luoghi capaci di costruire e gestire progettualità a sostegno delle realtà territoriali, ma anche di accompagnare le micro attività economiche.

L’idea su cui potremmo lavorare in maniera condivisa è quella dei Poli Civici Solidali.7 (es. “ateneos cooperativos” in Spagna e “Les tiers-lieux” in Francia o “neighbourhood houses” in Canada e Australia) avrebbero come obiettivo di promuovere esperienze di economia trasformativa capaci di costruire dal basso una “politica territoriale del fare”. Forme endogene di economia e democrazia partecipata costruite in una dimensione locale.

Un’economia che avrà bisogno di una politica pubblica adeguata che sia pensata per non creare dipendenza o processi di assistenzialismo dal pubblico, ma per costruire autonomia economica. In questa dimensione, sarà fondamentale il lavoro territoriale dei Poli civici per alimentare quelle forme di relazione che rafforzino i legami di solidarietà e sussidiarietà

Il concetto di comunità che si costruisce (diversamente dalle teorie neoliberiste) a partire da un senso del limite della persona ma che trova però nella dimensione comunitaria (grazie alla complementarietà, alla interdipendenza, alla cooperazione tra le persone) la via per la realizzazione di progetti di vita più sostenibili, più dignitosi, più veri e più “felici”. Rimangono certo una serie di punti interrogativi su come i concetti di territorio, di comunità, di bene comune, di identità, possano poi fondersi in modi armonici con quelli delle varie comunità, e non diventare a loro volta elementi o motivi di esclusione e di conflittualità, ma direi che questo è il compito e la sfida delle molte reti che oggi, anche grazie alla rivoluzione digitale, collegano le varie comunità.

Nel ripensamento dell’attuale sistema economico, uno dei rischi più evidenti è quello di intendere il percorso della sostenibilità come un processo fine a sé stesso, teso unicamente a innovare prodotti e processi in ottica eco-compatibile. Al contrario, proprio l’insostenibilità dell’attuale modello deve far comprendere come non si possa più avanzare alcun ragionamento economico che sia disgiunto dal ruolo che hanno le comunità nella qualità della vita delle persone. Questo cambio di visione chiede a ciascuno di noi di assumere la propria responsabilità nel contribuire alla generazione di bene comune, attraverso un coinvolgimento che investa tutti gli ambiti della nostra vita: dal luogo di lavoro, alla vita familiare, a quella di relazione sociale. Questo impegno di “cura della casa comune”, ci permette di tenere assieme il nostro bene/interesse con quello del prossimo/di tutti (e per prossimo intendo anche le generazioni future).

La visione che molti movimenti, nati in questi ultimi 40 anni circa, hanno dell’economia e della finanza, e che li ha spinti a proporre alternative concrete (dal commercio equo, alla finanza etica, all’economia civile/solidale/del bene comune/di comunione, ecc.), è nata dalla consapevolezza che noi possiamo provare a cambiare, seppur con molte contraddizioni, il corso della storia solo assumendoci la responsabilità, personale e collettiva, di analizzare e utilizzare tutti gli strumenti che come cittadini e cittadine abbiamo per dare concretezza ad una visione del mondo fondata sulla centralità della persona e delle sue relazioni, sull’importanza della cooperazione e della solidarietà come leganti di ogni comunità in un’ottica di nuovo umanesimo civile prima ancora che economico. Questo approccio fondato sulla comunità è certamente complesso e richiede la definizione di alcuni criteri di riferimento, capaci di costituire una base di lavoro sulla quale ideare percorsi e sperimentare possibili pratiche di bene comune.

Un primo criterio di riferimento è certamente quello della “relazione”, elemento di grande valore per la costruzione di una buona vita di comunità ma di cui oggi si avverte sempre maggior scarsità, a danno della coesione sociale e del senso di sicurezza delle persone. Ripartire dalla relazione, consente di ricreare una comunità attorno a valori condivisi, ponendo le basi per una ripresa del senso civico e dell’attenzione all’altro da sé. La coltivazione delle relazioni consente di sviluppare i rapporti tra i soggetti della comunità, rafforzando i legami di fiducia, onestà e solidarietà, favorendo i comportamenti altruistici.

La pratica della relazione permette di maturare un secondo criterio, quello della “reciprocità”, ossia una più matura sinergia tra persone ed organizzazioni che vivono ed operano in un dato territorio, generando scambi sia di carattere contrattuale che di gratuità.

Un terzo criterio, anch’esso fortemente legato allo sviluppo dei rapporti di fiducia e scambio all’interno di una comunità, è quello della legalità, intesa non solo come conformità alle norme, ma come scelta di trasparenza e di partecipazione alla costruzione di un contesto sociale, basato sul rispetto reciproco e sulla corresponsabilità rispetto agli impatti sociali e ambientali della propria attività sulla vita di tutti i soggetti sociali della comunità.

Lo sviluppo di questo contesto può rendere le comunità terreno fertile non solo per l’innovazione dei servizi o del sistema economico, ma per una vera e propria evoluzione sociale della comunità, capace di arricchirsi non solo internamente alle singole organizzazioni, pubbliche o private, ma anche di ideare piattaforme di mutualità nelle quali i attori economici e sociali possano stabilire forme di collaborazione sempre più evolute. Attraverso questo processo si realizza una dimensione comunitaria, basata su una interdipendenza positiva tra tutti i suoi soggetti, tra i quali si afferma una “responsabilità sociale di territorio”, valorizzando così il contributo di ciascuno alla creazione di valore (ogni soggetto è portatore di capitale civile). Diviene così possibile strutturare una concreta risposta al sempre più evidente problema delle diseguaglianze, la cui risoluzione richiede iniziative multi-attoriali in grado di costruire forme sostenibili di servizio alle persone in condizioni di marginalità e costruzione di percorsi di empowerment.

In questo senso è necessario che l’attuale modello economico venga ripensato al fine di recuperarne l’autentica missione di strumento di ben-essere degli individui e dei territori, attraverso una idea di profitto che non sia disgiunta dall’attenzione alla qualità della vita delle persone e possa contribuire a percorsi di mutualità. Nella costruzione di questa economia, occorre rivedere ovviamente anche il ruolo della finanza, attore che porta su di sé molte delle responsabilità dell’attuale stato di salute del pianeta e che deve tornare a intendere i propri strumenti di risparmio e investimento come ulteriori occasioni per ciascun cittadino di scegliere consapevolmente di contribuire a un modello di sviluppo ecologico e inclusivo.

I diversi attori della comunità, pubblici e privati, devono ritornare a confrontarsi su quali sono i valori fondanti della stessa e su come generare bene comune, offrendo una prospettiva coerente al cittadino e alla cittadina che, in ogni momento della sua vita (come volontario, ma anche come consumatore, contribuente, lavoratore, risparmiatore e investitore) deve essere messo nelle condizioni di contribuire al miglioramento della propria vita e di quella degli altri.

Alcuni passi ci sembrano fondamentali:

Le migliaia di esperienze di economia trasformativa e solidale già attive nei territori non devono rimanere pratiche “isolate” rispetto al modello di sviluppo economico e sociale del territorio, ma occorre sempre più lavorare perchè riescono a essere percepite e pensate in maniera sinergica e progettuale. Per fare un salto in avanti a queste progettualità occorrerebbe iniziare a sperimentare proposte di pianificazione dal basso che costruiscono progettualità di rigenerazione locale orientate a questi modelli.

In questo senso, sarà bene provare a costruire dei piani di comunità solidali locali fondati su una riconversione ecologica e sociale.

Quello che occorrerà prevedere nelle aree urbane che avvieranno questa sperimentazione è la definizione di una strategia di transizione sistemica, orientata a definire i modelli di sviluppo locale integrale adatti al contesto su cui si interviene. Ossia una politica pubblica che abbia come obiettivo centrale la creazione o il potenziamento attività socioeconomiche reticolari che mettono in relazione sinergica attività, imprese e iniziative di economia trasformativa essenziali per soddisfare le necessità della vita quotidiana di quel territorio.

Questa strategia dovrà prevedere dei piani di attivazione locale che ridisegnano la matrice economica produttiva su scala territoriale, attraverso una di pianificazione mirata a definire un flusso di scambio di beni e servizi e di conoscenze, che ponga al centro forme e stili di vita che si preoccupano delle persone, delle comunità e dell’ambiente.

Ed infine prevedere dei modelli di gestione partecipata e comunitaria, orientati a modelli di auto- organizzazione capaci di definire le priorità delle comunità in maniera integrale.

Interventi organici di attivazione eco-sistemica dovrebbero essere il nuovo orizzonte per avviare, in alcuni territori, oltre alle iniziative puntuali, interventi con progetti pluriennali e plurisettoriali, orientati alla riconversione e alla decrescita

Riconoscere, collegare, rafforzare e promuovere una più ampia e consapevole partecipazione a queste reti di economia trasformativa, a presidio dei beni comuni e dei diritti sociali e ambientali, sarà sempre più importante. Si tratta di una delle poche vie praticabili per riorganizzare città, territori e l’intero Paese, anche alla luce della ‘lezione’ del Covid-19, ma anche per creare nuova occupazione e socialità reagendo in modo collettivo e vitale alle sfide delle crisi in corso e a quelle del futuro.

[A cura del gruppo di lavoro della RIES composto da: Riccardo Troisi, Jason Nardi, Lidia Di Vece, Marco Piccolo]